外国語はどうやって キーボード 入力しているの?

普段なにげなくキーボードを使っているけど、

はて?外国のたとえば韓国語の文字やアラビア語の文字といったアルファベットじゃない言語の場合ってどうやって入力してるの?

という疑問が出てきたので調べてみました。

日本語

106キーボード・109キーボードというタイプで英数字(ひらがな)が配置されており、発音をアルファベットに当てはめるローマ字入力と、ひらがな入力が主流である。

普段使い慣れているものなのだし、うっすらと小学生の時に習った記憶もあるけどそもそもローマ字ってなんなの?

戦国時代に来日して、キリスト教の布教に当ったカトリック教会のイエズス会が、ポルトガル語に準じたローマ字で日本語を表記した。これがポルトガル式ローマ字である。

1581年には大分で最初の日本語とポルトガル語対応の辞書(日葡辞書)が作られ、1603年には本格的な日葡辞書が出版されて、その中でポルトガル式ローマ字で当時の日本語が表記された。

江戸時代には鎖国政策によって、事実上、オランダが唯一のヨーロッパ世界との窓口となったため、オランダ式ローマ字がおこなわれるようになった。

幕末の1867年、来日していた米国人ジェームス・カーティス・ヘボンが和英辞書「和英語林集成」を著し、この中で英語に準拠したローマ字を使用した。これは、仮名とローマ字を一対一で対応させた最初の方式である。この辞書は第9版まで版を重ね[21]、第3版から用いたローマ字はヘボンの名を入れヘボン式ローマ字として知られるようになる[21]。

近衛文麿内閣の時に、公的なローマ字法が1937年に内閣訓令第3号[22]として公布された。これが訓令式ローマ字である。1

1962年、国際標準化機構の情報管理の専門委員会であるISO/TC 46がローマ字表記法を審議対象にすることを初めて決定。当初はヘボン式が多数の賛同を得ていたものの、同委員会における日本代表は内閣告示及び訓令を根拠に再審議を求めた。最終的には1989年(平成元年)、国際標準化機構(ISO)が訓令式(厳密翻字は日本式)を採用し、ISO 3602として承認した。

要約すると、始まりはキリスト教布教のためで、いくつか方法が出てきたけど日本語の発音に合うように改善され、今は訓式ローマ字で落ち着いた。

いろいろ試行錯誤で今の形になったものなんですね。

1989年にISO認証という、意外にも最近になって標準化されたもの、ということも驚きでした。

中国語

ピンイン入力という方法がメジャー。日本語のローマ字入力と同じように、発音をアルファベットに置き換えて入力する方法ですね。

また、日本語のひらがな入力と似た方法で、一度漢字をバラバラにしその部品に該当するキーを押していくというやり方もあるそうです。例えば「村」という漢字を入力したい場合は「木」と「寸」を押し、「村」という漢字出力させる。

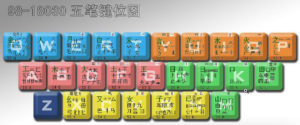

ハングル語

2ボル式という方法が主流で、日本語のひらがな入力のような感じ。

キーボードの配列も以下のようなハングル専用のものが多いらしい。

アラビア語

ひらがな入力のように、専用配置となったキーボードがありそれを使っているようです。

ロシア語(キリル文字)

ひらがな入力のように、専用配置となったキーボードがありそれを使っているようです。

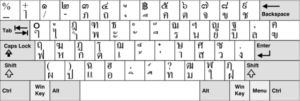

タイ語

専用キーボードを使いひらがな入力と似ていますが、1回で入力できる文字と、母音と組み合わせることで入力できる文字とがあるようです。

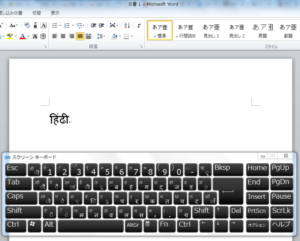

ヒンディー語

ひらがな入力のように、専用配置となったキーボードがありそれを使っています。日本語のローマ字のように、2つを組み合わせることで文字入力ができるようです。

まとめ

ローマ字入力のように発音をアルファベットに置き換えて入力している言語と、ひらがな入力のように専用キーボードを使っている言語が主流のようですね。

普段使っているキーボードも他言語を入力できる設定があるので、いざという時は使えそうです。